孔子

名丘,子仲尼

春秋时期鲁国人

思想家、教育家、儒家学派创始人

世界最著名的文化名人之一

公元前551年9月28日~公元前479年4月11日

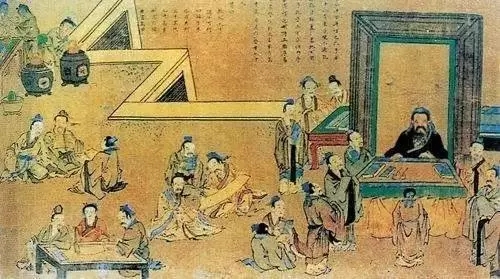

尊师重道是中国优秀传统,在公元前11世纪的时候,就有人提出“弟子事师,敬同于父”。提到老师,孔子是当仁不让的典范。相传他有弟子三千,七十二贤人,被尊称为至圣先师,万世师表。他的精神他倡导的仁、义、理、智、信,孔子的语录和思想被弟子整理成《论语》,对后世影响深远。

每年的9月28日

是“至圣先师”孔子的诞辰纪念日

在中国大陆、台湾、日韩等地

都会举行大型的纪念日活动

孔老夫子他践行着“修身、齐家、治国、平天下”的准则,“天吧生仲尼,万古如长夜”、“古今第一圣人”。从为人处世到交友学习,孔子都留下了诸多睿智的洞见。孔子更是有很多面的人。

对于孔子,

我们最为熟悉莫过于

那些名言名句:

“三人行,必有我师焉”

“有朋自远方来,不亦乐乎?”

“学而不思则罔,思而不学则殆。”

.......

小学就开始学习一些孔子的经典语录,这些耳熟能详的话,即使是不识字的老太太都不可避免地用到他的思想,更何况在传统文化中汲取过无数营养的我们。

孔子语录

① 子曰:“君子周而不比,小人比而不周。”

【释义】 孔子说:“君子以公正之心对待天下众人,不徇私护短,没有预定的成见及私心;小人则结党营私。”

② 子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”

【释义】孔子说:“君子看重的是道义,小人看重的是利益。”

③ 子曰:“君子坦荡荡,小人长戚戚。”

【释义】孔子说:“君子心胸开阔,神定气安。小人则是斤斤计较,患得患失。”

④ 子曰:“君子和而不同,小人同而不和。”

【释义】孔子说:“君子讲求和谐而不同流合污,小人只求完全一致,而不讲求协调。”

那你见过这样的孔子吗?

好学的孔子

“我非生而知之者,好古,敏以求之者也”

孔子十五岁时便已志于学,他深知想要改变命运只有通过才学出仕一途。礼仪、音乐、射箭、驾车、书法、数学、诗歌、尚书、周易、历史……终于在二十多岁时因博学知礼名扬鲁国,“三人行,必有我师焉”让他名声大噪,他也从未停下自己学习的脚步。他想要传道,让礼乐崩坏的春秋,重新出现仁、义、礼、道,为学礼,他找到老聃,为学乐,他找到苌弘为学琴,他找到师襄。故有《师说》中有“孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃”。

勇敢的孔子

“勇者不惧”

很多人都以为孔子做事讲究礼数,做事靠口才和行为感召,其实他也是大勇之人。鲁定公之时,孔子有段时间得到大用,当时齐鲁两国在夹谷会盟,孔子作为傧相随行,齐国人便认为孔子知礼而无勇,于是准备趁着会盟的时候,找夷族的莱人劫持鲁定公,以方便签不平等条约,不料事情发生时,孔子一边带着鲁定公后退,一边命士兵拿起武器,一边告诫齐景公:华夏之地让夷人捣乱,对于齐国也是大耻,齐景公想想若要称霸,如此确实有损颜面,然后作罢,待到签盟书时,齐国又要鲁国在他们每次作战时都要出三百辆车,孔子据理力争最后迫使齐国归还了被占的鲁国土地。后因鲁定公昏庸无道,孔子便带着徒弟们踏上了周游列国的征途。从55岁到68岁,一直在外游历,却终没有遇到有道之君也没有可令他施展鸿图的净土,但不管经历为何,他都能一直积极地看着世间万象。

智慧的孔子

“知者乐,仁者寿”

在郑国,孔子和弟子们走散了,独自在城门口等着弟子们找来,郑国人看他一个落魄的老头傻子似地在那站着,就指着说:你看那人,好像一条狗啊(“累累然若丧家之狗”),孔子听人这样说自己,点点头:“就是就是”。到陈、蔡交界处时他们师徒被围困在半道七天,甚至都断了粮,最后子贡找到楚国人,楚派兵迎孔子,孔子师徒才免于一死。

性情中人的孔子

孔子很是爱哭也最见不得别人哭。他和徒弟外出,听到远处女人悲痛的哭声,感觉声音里有许多故事,派学生前去探访,知道别人即使家人被猛虎咬死,也不愿离开这个没有苛捐杂税的地方,很是伤心然后有了“苛政猛于虎”的感慨。

因为听到皋鱼的哭声,便去询问,得知皋鱼在周游列国后,父母俱已不再,正在伤心悔恨,“树欲静而风不止,子欲养而亲不待”,更是悲从中来,并告诫给徒弟们,于是有十三人赶回了家中。

两千多年过去了,人虽已消散殆尽,但他的精神却像一盏明灯,仍然照亮着我们,影响着我们。“至圣”,中华民族理想人生之标准;“先师”,中华民族教育方针之最启导。

从个人修养到学识修养,孔子都无愧“至圣先师”的称号,一个乐观的智者,一个和善的长者。我们纪念先哲,缅怀圣人,就是要继承华夏文明的精粹,以“厚德载物”、“自强不息”的精神,与经典同行!开创自己智慧的人生!再读论语,不仅教我们如何为人处世,更重要的是教会我们如何安放自己的心,尤其是在这个浮躁的社会,如何静下心来学习,提高自己。

读完整篇文章你是否想再去重读一下论语,感受一下孔子的智慧呢?

当了解了孔子之后,你又有什么关于孔子的小故事和我们分享吗?或者孔子的哪些话对你影响最大?欢迎各位同学积极留言━(*`∀´*)ノ